导语:分子之战:生物制剂与小分子药物在临床治疗中的协同与突破

在当代医学的治疗版图中,生物制剂与小分子药物均占据着举足轻重的地位。两者各具特色,于多种疾病的治疗中展现出了无可替代的重要价值。了解它们之间的区别、研发现状进展以及在临床治疗中的应用情况,对于药物研发、医疗工作者与患者均具有重要意义。

一、生物制剂与小分子药物的区别

1.1 结构与组成不同

(一)生物制剂是采用生物技术生产的大分子物质,包括蛋白质(如单克隆抗体、重组蛋白等)、多肽、核酸等。这些大分子的结构复杂且多样,例如单克隆抗体具有高度特异性的抗原结合位点,其由两条重链和两条轻链通过二硫键连接而成。

(二)小分子药物则通常是化学合成的低分子量有机化合物,其结构相对简单、规则。它们的分子量一般在500-1000道尔顿以下,例如阿司匹林(分子量约为180.16)等。

1.2 作用机制不同

(一)生物制剂主要通过与特定的细胞表面受体或细胞内靶点结合来发挥其作用。例如,肿瘤坏死因子-α(TNF-α)抑制剂能够特异性地与TNF-α结合,并阻断其在炎症反应中的信号传导途径,进而缓解炎症。除此之外,某些单克隆抗体也可以直接针对癌细胞表面的抗原,从而诱导癌细胞凋亡或者增强机体免疫系统对癌细胞的杀伤能力。

(二)相比较而言,小分子药物的作用机制较为多样。一方面,有的小分子药物可以抑制酶的活性,例如,他汀类药物通过抑制HMG-CoA还原酶来降低胆固醇水平;此外,还有一些小分子药物能够干扰细胞代谢过程,如抗疟药黄蒿素可以破坏疟原虫的膜结构和线粒体功能。

1.3 稳定性与给药途径不同

(一)生物制剂的稳定性较差,比较容易受到温度、pH值等因素的影响而失活。因此,生物制剂的储存以及运输条件通常较为严格,很多需要冷链物流。在给药途径方面,生物制剂大多通过注射(皮下注射、静脉注射等)的方式给药,部分也可以通过吸入等方式,但口服生物制剂面临着诸多技术难题,因为胃肠道的消化酶和环境容易破坏大分子的结构。

(二)小分子药物则相对稳定,可以在较宽的温度和pH范围内保持活性。此外,小分子药物的给药途径更为丰富,除了常见的口服、注射外,也可以通过外用(例如皮肤用药)、吸入等多种途径给药。

1.4 免疫原性不同

(一)生物制剂由于其大分子的外来性质,容易引发机体的免疫反应,产生抗药抗体。这些抗药抗体可能会降低药物的疗效,甚至引起不良反应。例如,在使用某些重组蛋白药物时,部分患者体内会产生针对该蛋白的抗体,影响药物的长期治疗效果。

(二)小分子药物的免疫原性相对较低,但并非完全没有。一些小分子药物在体内可能与蛋白质结合形成新的复合物,从而被免疫系统识别为外来物质,引发免疫反应,不过这种情况相对比较少见。

二、研发现状进展

2.1 生物制剂研发进展

(一)在肿瘤治疗领域方面

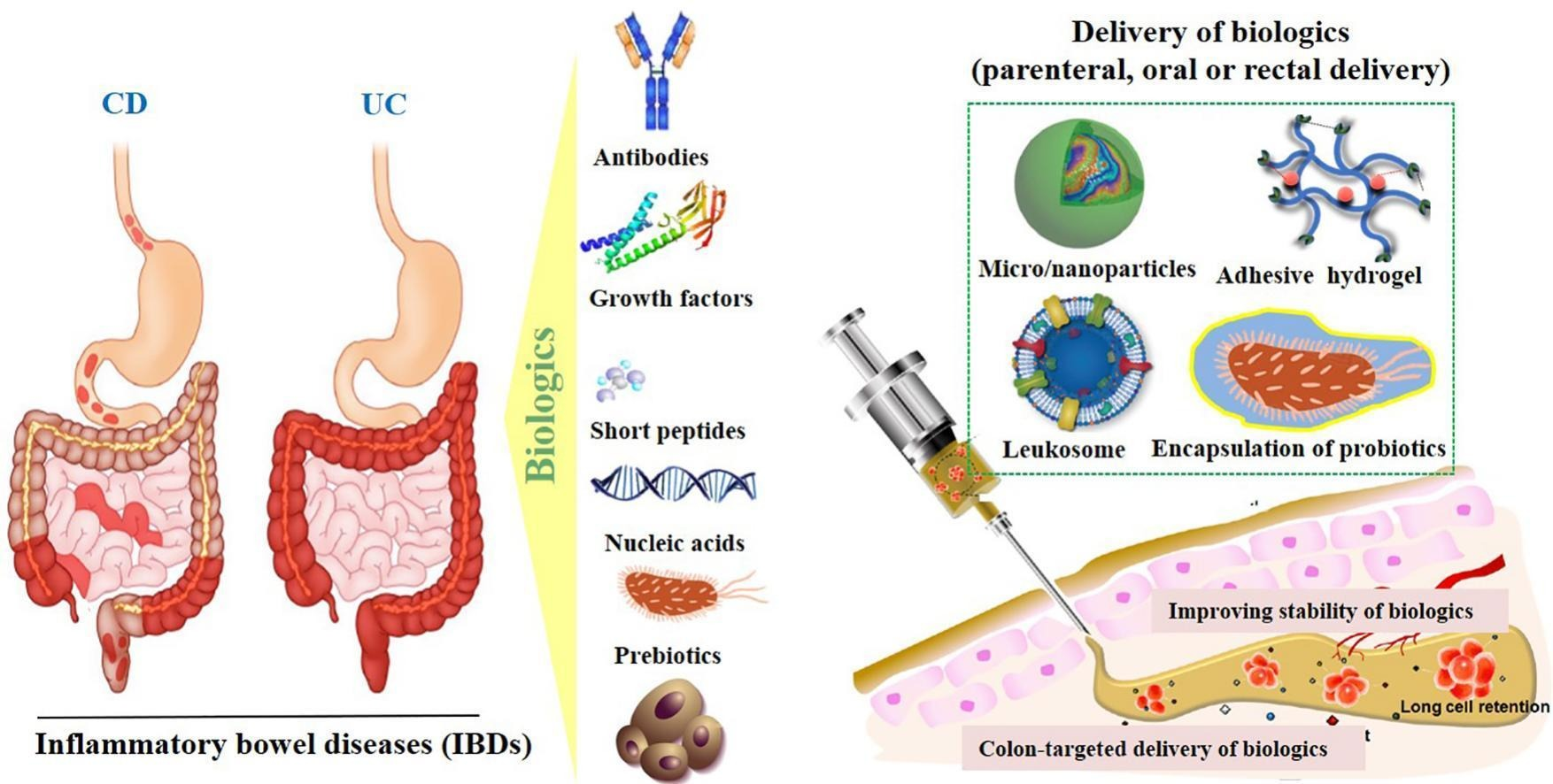

免疫检查点抑制剂是一类重要的生物制剂。例如,程序性死亡受体1(PD-1)及其配体(PD-L1)抑制剂已经取得了巨大的成功,多种癌症患者在使用这些药物后获得了显著的生存获益。此外,生物制剂研发的一大亮点是嵌合抗原受体T细胞(CAR-T)疗法,该疗法通过基因工程技术改造患者自体的T细胞,使其具备特异性识别并消灭癌细胞的能力。需要关注的是,对于炎症性肠病(IBD)患者以及活动性或新发癌症患者来说,目前已逐渐从小分子治疗转向了即将到来的生物制剂。生物制剂的安全性是一个重要的考虑因素,已有研究表明,与非TNF生物制剂相比,TNF-α拮抗剂的相对安全性并无差异,并且癌症进展和复发的风险也较低。

图1 生物制剂对IBD的治疗(图源:Journal of Controlled Release)

(二)在自身免疫性疾病方面

不断有新的生物制剂被研发出来。例如,针对白细胞介素-17(IL-17)通路的抑制剂在治疗银屑病等炎症性疾病中表现出良好的疗效。与此同时,基因治疗类的生物制剂也在逐步发展,尽管目前仍处于早期阶段,但已经显示出治疗一些遗传性疾病的潜力。

(三)在研发技术方面

目前,随着生物药的制备工艺不断提高(包括细胞培养技术、蛋白质纯化技术等),单克隆抗体的生产已经从早期的鼠源抗体发展到人源化抗体和全人源抗体,大大降低了免疫原性。

2.2 小分子药物研发进展

(一)在新靶点发现方面

随着对疾病发病机制的深入理解,小分子药物的靶点不断被发现。在肿瘤领域,靶向药物如表皮生长因子受体(EGFR)抑制剂针对特定基因突变的癌症患者具有较好的疗效。同时,小分子药物的化学合成技术也在不断创新,计算机辅助药物设计(CADD)等技术被广泛应用,提高了药物研发的效率和成功率。

(二)在神经系统疾病治疗方面

在神经系统疾病方面,针对阿尔茨海默病等疾病的小分子药物研发虽然面临诸多挑战,但也取得了一些进展。例如,一些调节β-淀粉样蛋白代谢的小分子药物正在临床试验阶段。此外,在抗感染领域,新型抗菌小分子药物的研发明显滞后于细菌耐药性的发展,但仍然有一些具有新作用机制的药物处于研发过程中。

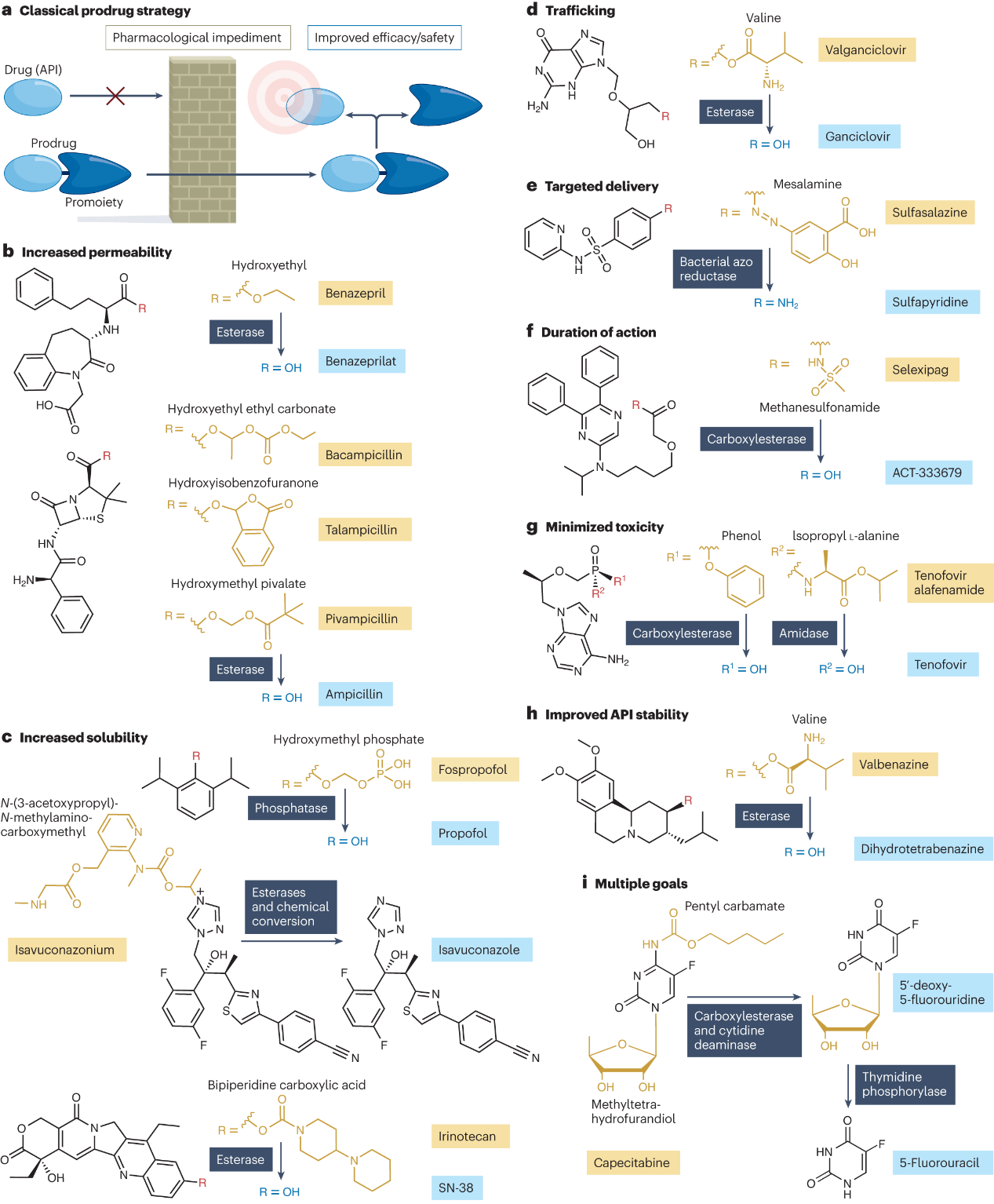

图2 小分子药物的前药的结构及用途(图源:Nature Reviews Drug Discovery)

三、在临床治疗中的应用情况

3.1 生物制剂的临床应用

(一)在肿瘤治疗方面

在肿瘤治疗中,生物制剂已经成为多种癌症的重要治疗手段。例如,利妥昔单抗用于治疗非霍奇金淋巴瘤,通过特异性地结合B淋巴细胞表面的CD20抗原,诱导B细胞溶解或凋亡。在类风湿关节炎的治疗中,TNF - α抑制剂如阿达木单抗等可以显著减轻关节炎症,改善患者的生活质量。

(二)在眼科疾病治疗方面

在眼科疾病方面,一些生物制剂也被用于治疗湿性年龄相关性黄斑变性(AMD)。例如,雷珠单抗可以抑制血管内皮 生长因子(VEGF),减少视网膜下的新生血管渗漏,从而保护视力。

(三)在风湿免疫性疾病治疗方面

在风湿免疫性疾病的治疗中,生物制剂的应用也变得越来越广泛。一方面,针对于类风湿关节炎,生物制剂能有效抑制肿瘤坏死因子等炎症因子,快速缓解关节疼痛、肿胀等症状,改善关节功能,延缓骨质破坏进程。例如,强直性脊柱炎患者,生物制剂有助于减轻脊柱炎症,提高患者的生活质量与活动能力。另一方面,在治疗系统性红斑狼疮等疾病时,某些生物制剂能够调节免疫系统的紊乱状态。尽管生物制剂面临价格昂贵及可能加剧感染风险等挑战,它们依然为风湿免疫性疾病的治疗领域注入了创新活力,引领了治疗策略的新方向。

3.2 小分子药物的临床应用

(一)在心血管疾病治疗方面

小分子药物在心血管疾病的治疗中占据重要地位。例如,β-受体阻滞剂美托洛尔可以降低心率和血压,减轻心脏负担,用于治疗高血压、冠心病等疾病。

(二)在抗感染方面

在抗感染领域,抗生素(例如,青霉素类、头孢菌素类)等小分子药物一直是治疗细菌感染的主要药物。

(三)在精神疾病治疗方面

在精神疾病方面,“舍曲林”等抗抑郁药小分子药物可通过调节神经递质的水平,进而改善患者的情绪状态,因此在抑郁症的治疗中也被广泛应用。

总结

生物制剂和小分子药物各有其独特的优势和应用范围。生物制剂在大分子靶向治疗、免疫调节等方面表现出色,尤其适用于一些复杂的疾病如肿瘤和自身免疫性疾病。小分子药物则以其稳定性好、给药途径多样等特点在多种常见疾病的治疗中发挥着基础性的作用。随着药物研发的不断深入,二者也有望在更多的疾病治疗领域相互补充,从而为患者带来更多福祉。除此之外,也需要重点关注生物制剂和小分子药物各自的不良反应和安全性问题,从而确保临床应用的合理性以及有效性。

参考资料:

[1] Holmer AK, Luo J, Russ KB, et al. Comparative Safety of Biologic Agents in Patients With Inflammatory Bowel Disease With Active or Recent Malignancy: A Multi-Center Cohort Study. Clin Gastroenterol Hepatol. 2023 Jun;21(6):1598-1606.e5. doi: 10.1016/j.cgh.2023.01.002.

[2] Fralish Z, Chen A, Khan S, et al. The landscape of small-molecule prodrugs. Nat Rev Drug Discov. 2024 May;23(5):365-380. doi: 10.1038/s41573-024-00914-7.

[3] Yang J, Li D, Zhang M, et al. From the updated landscape of the emerging biologics for IBDs treatment to the new delivery systems. J Control Release. 2023 Sep;361:568-591. doi: 10.1016/j.jconrel.2023.08.007.

作者简介:雅韵,从事药物治疗机制、药物临床试验与药物研发等。

合作咨询

![]() 肖女士

肖女士

![]() 021-33392297

021-33392297

![]() Kelly.Xiao@imsinoexpo.com

Kelly.Xiao@imsinoexpo.com

2006-2025 上海博华国际展览有限公司版权所有(保留一切权利)

沪ICP备05034851号-57

2006-2025 上海博华国际展览有限公司版权所有(保留一切权利)

沪ICP备05034851号-57