“绿色革命”期间,半矮化作物品种和化肥的出现提高了产量和粮食安全。然而,诸如环境污染和温室气体排放等意外后果凸显了减轻这些影响的策略的必要性。在作物驯化过程中被忽视的根际微生物群落的调控为可持续农业提供了一条途径。

2025年3月20日,中国科学院分子植物科学卓越创新中心王二涛团队(博士后葛安辉为第一作者)在国际顶尖学术期刊Cell上发表了题为:Exploring the plant microbiome: A pathway to climate-smart crops的长篇前瞻性综述展望(Perspective)。

王二涛团队在文中提出了“共生基因组育种”(hologenome breeding)的概念框架——通过精准调控植物微生物群落,培育“气候智能型作物”(climate-smart crops),在提高作物产量的同时,减少对环境的负面影响,从而推动农业可持续发展。

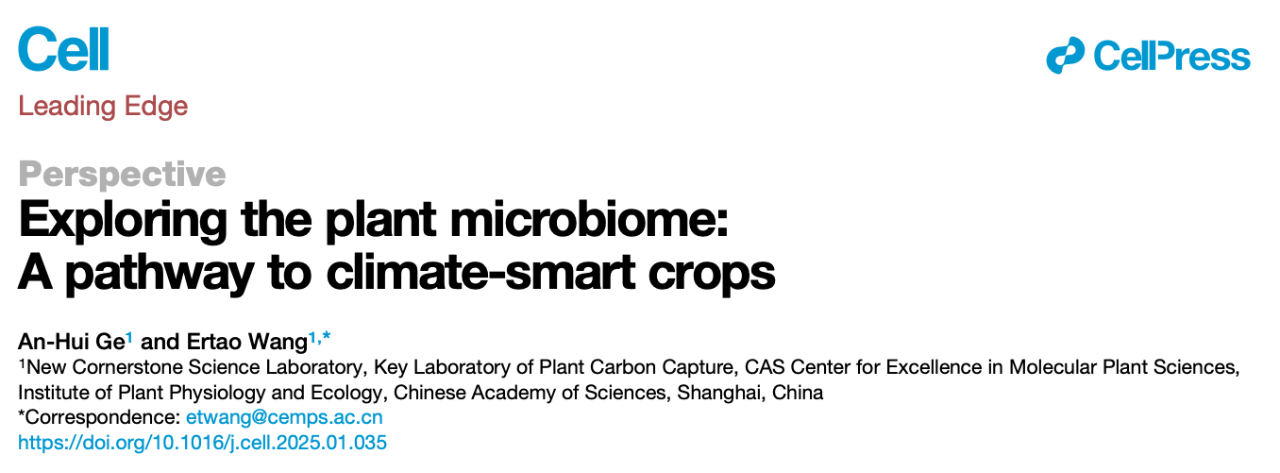

当前,农业贡献了 20%-25% 的温室气体排放,仅合成氮肥的生产和使用就占全球排放的5%,并通过氨挥发、硝酸盐淋溶等加剧环境污染。尽管“绿色革命”通过高产作物品种与化肥农药使全球粮食产量翻番,但也导致作物对化肥依赖性增强、微生物共生功能退化等问题。数据显示,现代栽培作物与微生物的互利关系较野生近缘种显著降低,农田土壤碳库稳定性下降,农业系统韧性面临严峻考验。

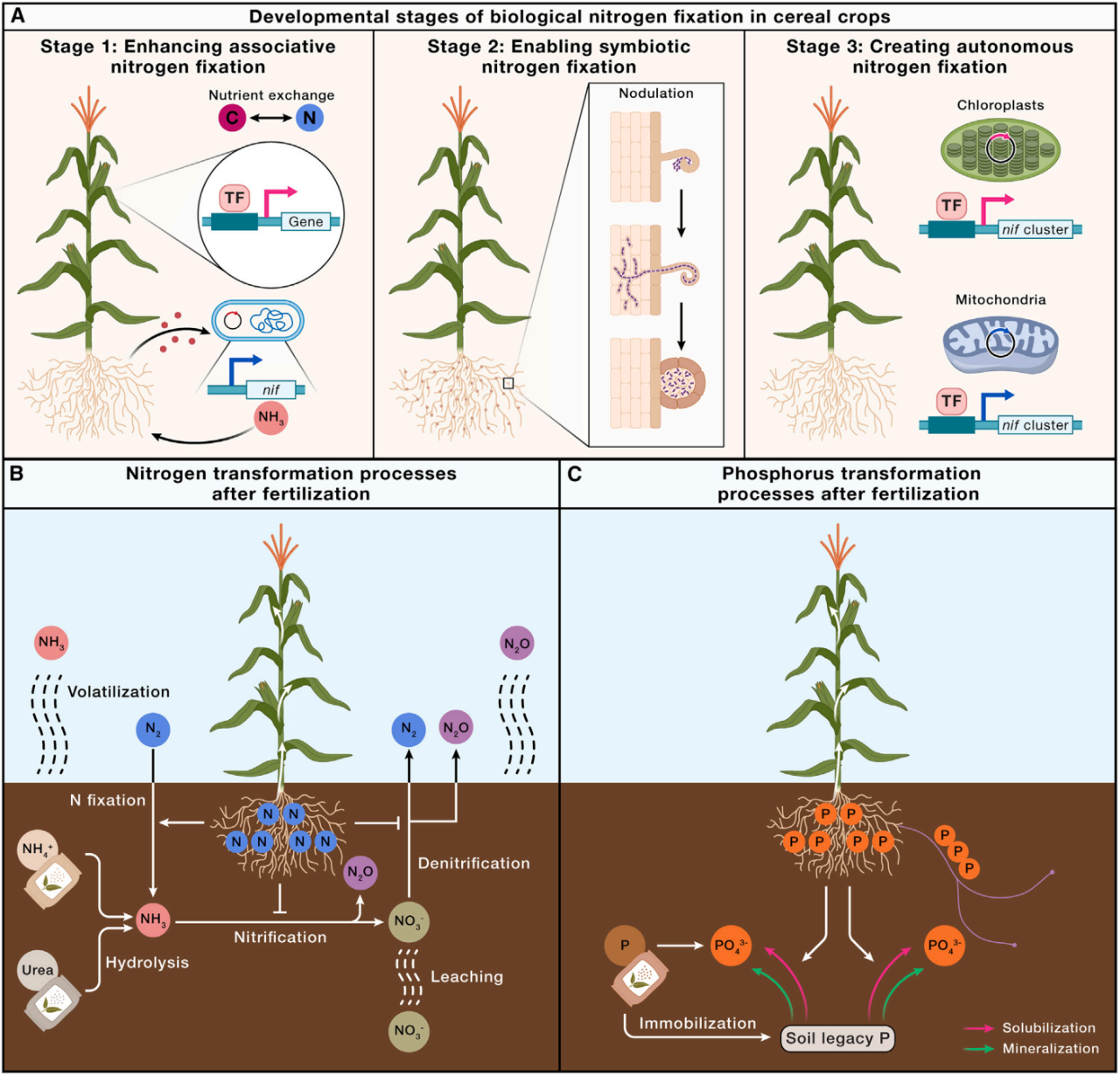

图1.当前的挑战与潜在的农业生态系统解决方案

基于此,文章指出,植物与根际微生物构成的“共生功能体”(holobiont)是破解困局的关键——根际微生物不仅能调控植物的养分吸收和胁迫抗性,其代谢产物与残体更对土壤稳定碳库有重要贡献。然而,传统育种长期忽视植物-微生物协同进化形成的生态功能基因,导致“高产但脆弱”的恶性循环。

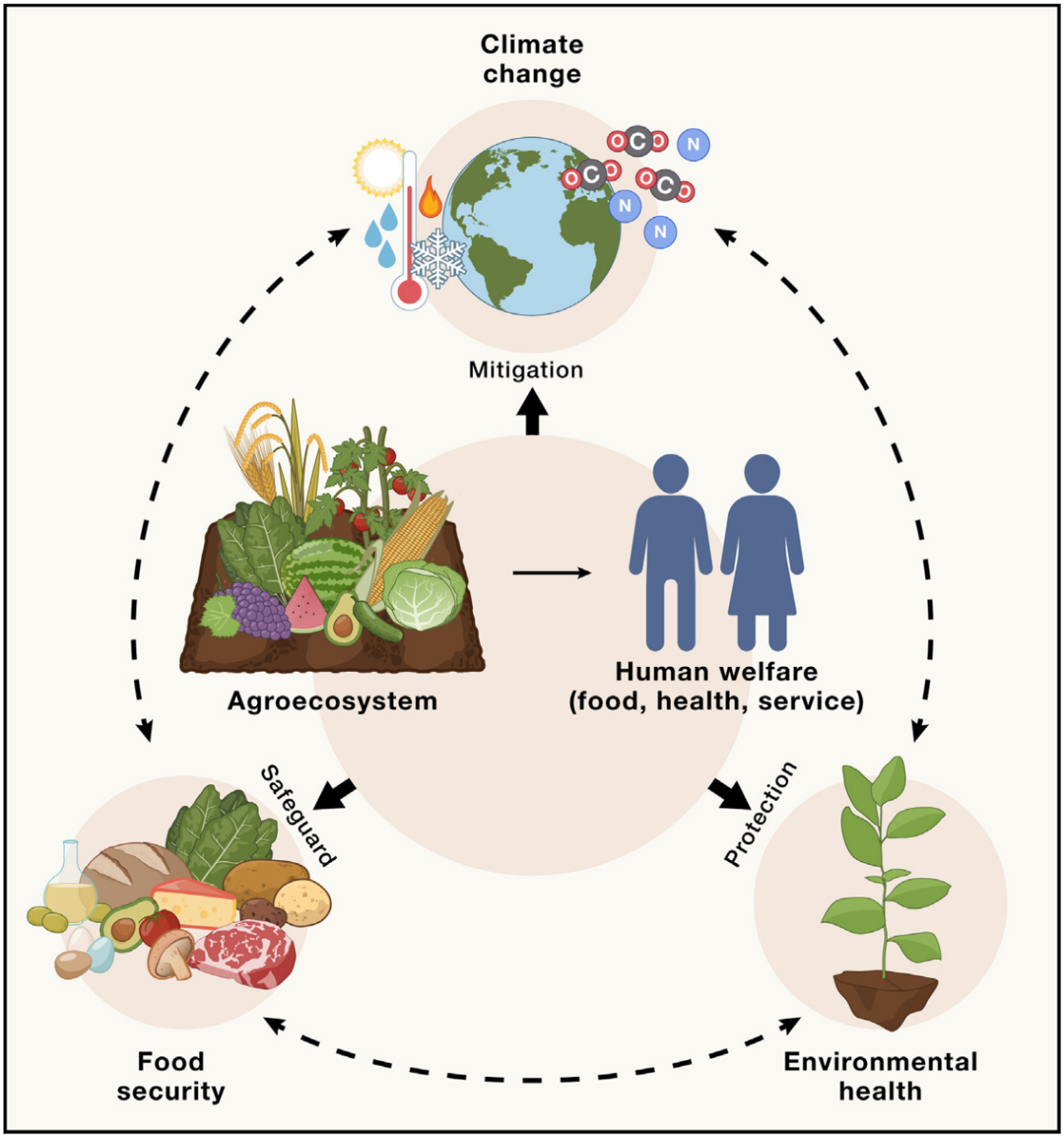

图2. 解析和改造根际生态过程宿主遗传调控途径的方法

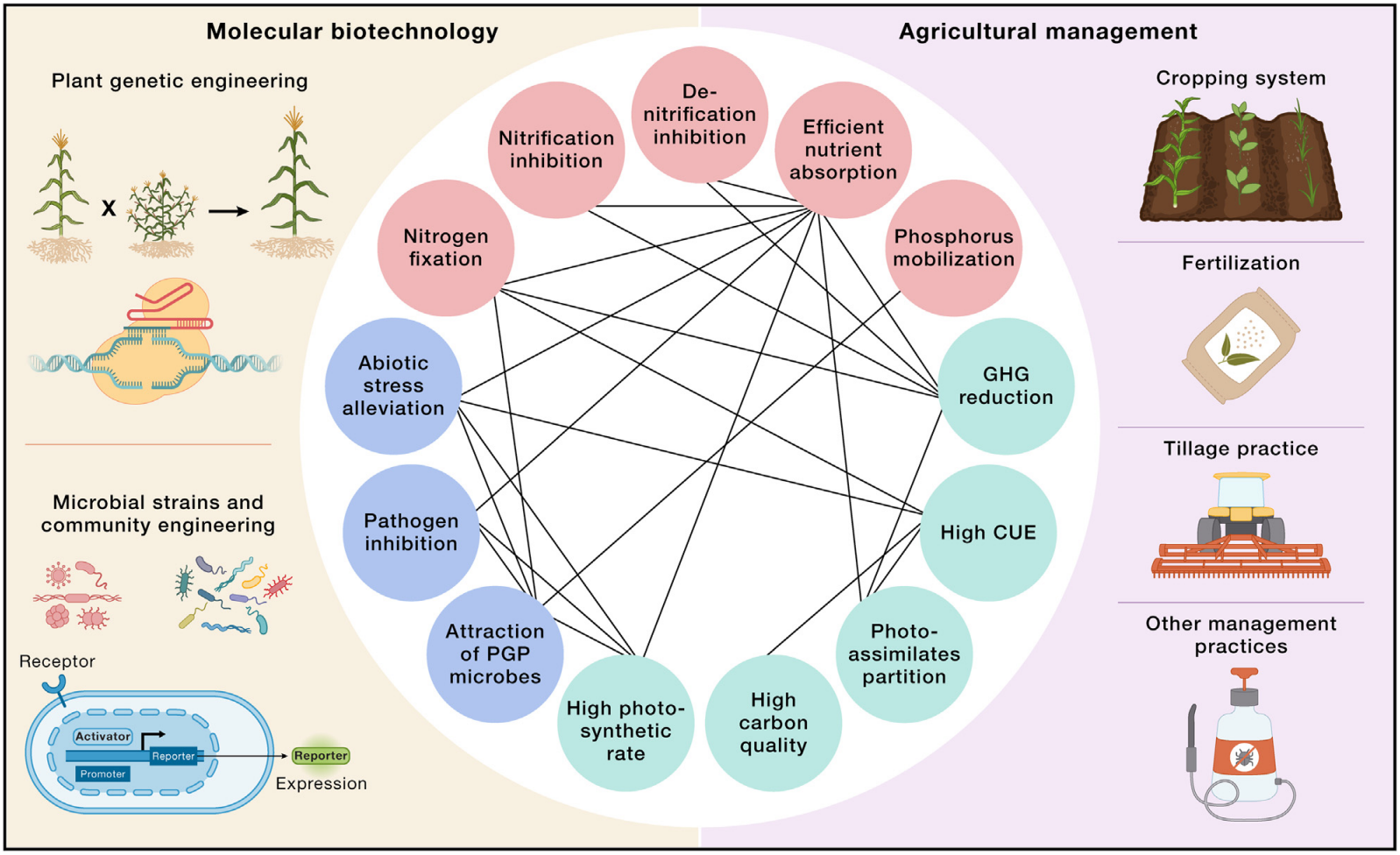

王二涛团队提出的共生基因组育种框架,首次将植物-微生物互作介导的生态功能纳入育种体系。该框架通过整合植物基因型、根系分泌物和根际微生物组间的关联模型,实现植物-微生物互作过程的精细调控,以优化养分循环、增强作物抗性并加速土壤碳固存。文章提出了两种具体的共生基因组育种策略:

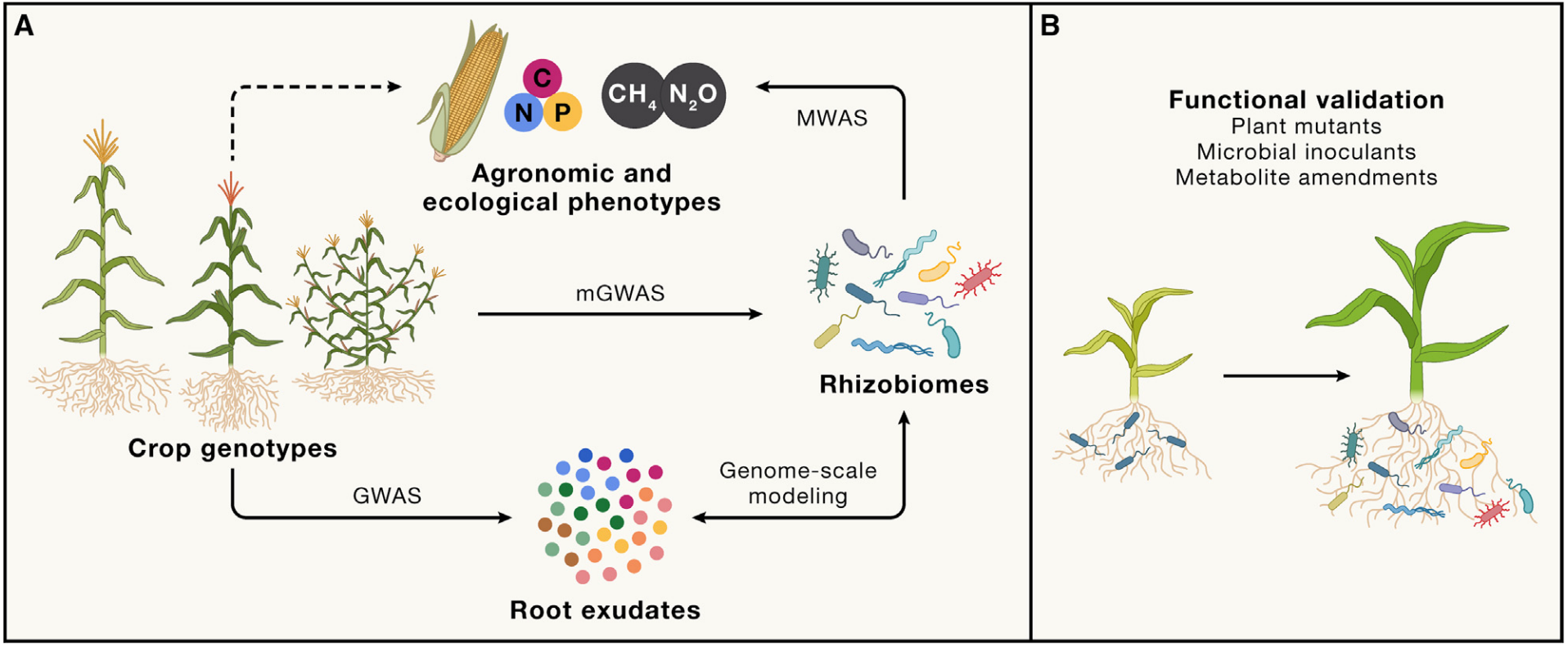

一是通过植物育种调控根系分泌物,从而改变根际微生物组功能;二是设计合成微生物群落(synthetic community)或通过基因改造优化微生物功能,实现跨界信号传导,以定向调控共生功能体。

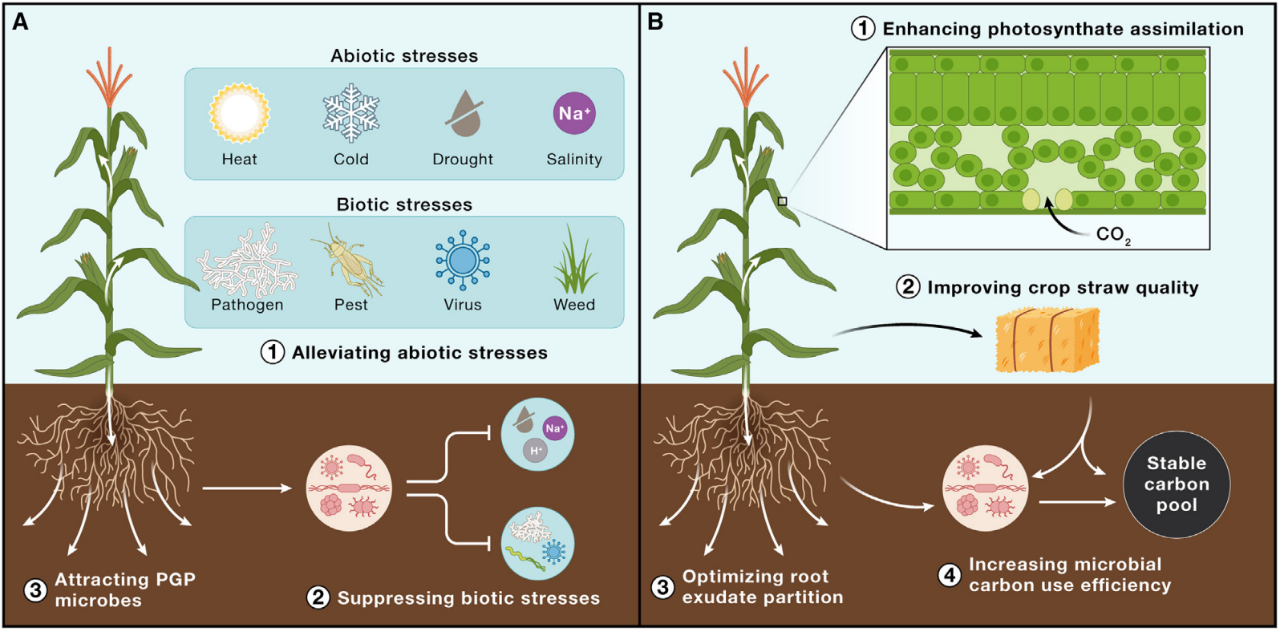

针对环境异质性对植物-微生物互作过程的影响,文章提出农业精准微生物组工程策略,通过揭示特定环境下的植物-微生物互作机制,实现作物品种与微生物组的精准匹配。文章还强调,将农业管理措施与精准微生物组工程相结合,可通过调控土壤理化性质和生物学特性,优化植物-微生物互作,从而实现农艺和生态效益的协同提升。

图3. 操纵植物与微生物相互作用中功能性状的工程策略

尽管植物-微生物互作研究已取得显著进展,但其田间应用仍面临挑战。由于根际微生物组对环境异质性高度敏感,微生物接种剂的实际效果存在不确定性。为此,文章强调了农业精准微生物组工程的重要性,并建议整合人工智能(AI)算法和高通量表型技术,实现对植物-微生物互作时空动态的精准预测和智能调控。文章指出,将微生物介导的生态功能视为新型植物性状,并将其整合到共生基因组育种体系中,有望为应对粮食危机、环境污染和气候变化等全球性挑战提供植物解决方案。

图4. 实现自施肥作物的策略

图5. 适应和缓解全球气候变化的策略

图6. 整合分子生物学技术与农业管理措施以系统强化农业生态系统的多重功能

总的来说,研究团队提出,调节植物微生物群落有助于培育“气候智能型作物”,从而提高产量并减少对环境的负面影响。文章中提出的框架整合了植物基因型、根系分泌物和微生物,以优化养分循环、增强抗逆性并加速碳固定。将未选择的生态性状纳入作物育种可以促进农业的可持续性,阐明植物遗传学与生态系统功能之间的联系。

原文链接:

https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(25)00104-7

合作咨询

![]() 肖女士

肖女士

![]() 021-33392297

021-33392297

![]() Kelly.Xiao@imsinoexpo.com

Kelly.Xiao@imsinoexpo.com

2006-2025 上海博华国际展览有限公司版权所有(保留一切权利)

沪ICP备05034851号-57

2006-2025 上海博华国际展览有限公司版权所有(保留一切权利)

沪ICP备05034851号-57