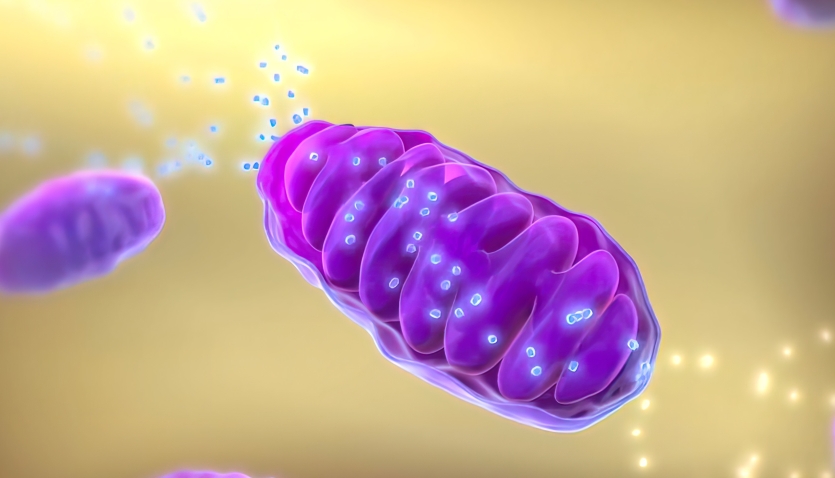

靶向机体亚单位治疗是当前癌症治疗的新型策略,也是现代分子药理学研究和发展的重点方向。线粒体是产生能量的场所和细胞的代谢中心,肿瘤细胞具有代谢异常的特征,这使得开发靶向线粒体的化合物成为新的抗肿瘤研究方向。

线粒体与癌症的关系

线粒体与癌症的关联体现在多个相互交织的生物学过程中。从凋亡调控到氧化还原稳态,从离子平衡到遗传物质变异,每个环节均存在促癌与抑癌的动态博弈。

①线粒体调控细胞凋亡。细胞凋亡可由内源性线粒体途径(Bcl-2 途径)与外源性死亡受体途径两种途径引发。在线粒体在内源性凋亡途径中,Bcl-2 家族蛋白通过调控促凋亡信号,改变内质网与线粒体间的钙离子(Ca²⁺)动态平衡,促使动力相关蛋白 1(Drp1)介导线粒体分裂形成碎片化结构。这一过程导致细胞色素C释放至胞质,进而激活 Caspase-3 并引发凋亡级联反应。外源性凋亡途径则由细胞表面死亡受体(如TNFR 家族)启动,通过 Caspase-8 水解促凋亡蛋白,最终激活下游 Caspase-3和Caspase-7。

②线粒体产生 ROS。作为活性氧(ROS)的主要来源,线粒体在肿瘤进展中呈现双重角色。肿瘤细胞内 ROS水平通常高于正常细胞,低浓度 ROS 通过激活Ras-ERK 、MAPK 及PI3K/AKT 等信号通路促进癌细胞增殖与侵袭。例如,肝癌细胞中ROS 通过 AKT 通路调控端粒酶活性,而抗氧化剂N-乙酰半胱氨酸(NAC)可阻断这一过程。然而,当ROS积累超过阈值时,会造成脂质过氧化、蛋白质失活及 DNA 损伤,最终触发细胞死亡。研究显示,丙氨酸内酯通过 ROS-MAPK 通路抑制 NF-κB 、AP-1 和STAT3 转录因子活性,从而抑制肿瘤生长;葫芦素 B则通过提升 ROS 水平破坏线粒体膜电位,诱导前列腺癌细胞凋亡。

③线粒体内Ca2+的摄取。线粒体钙离子单向转运体(MCU)介导的 Ca²⁺摄取机制在癌症中同样呈现矛盾特性。肝癌等肿瘤中 MCU 的过度表达可通过增加线粒体内Ca²⁺浓度,激活ROS/Nrf2/Notch信号轴,促进上皮-间充质转化及转移进程。此外,Ca²⁺信号还可通过稳定 p53 蛋白调控细胞周期。但在病理条件下,MCU 介导的 Ca²⁺内流与硫化氢(H₂S)协同引发氧化应激暴发,抑制 ATP 合成和下调热休克蛋白表达,从而抑制癌症的发展。

④线粒体DNA(mtDNA)。mtDNA因缺乏组蛋白保护及高效修复系统更易发生突变,其异常与肿瘤代谢重编程密切相关。 mtDNA突变可导致氧化磷酸化功能障碍,迫使癌细胞依赖糖酵解供能(即Warburg 效应),从而适应缺氧微环境。尽管膀胱癌、乳腺癌等肿瘤中常观察到 mtDNA拷贝数减少,但部分癌细胞通过上调核编码线粒体基因进行代偿。例如,肾癌细胞可通过增强线粒体基因表达抵消 mtDNA 损耗,维持呼吸链蛋白水平。

靶向线粒体小分子化合物

1、亲脂性阳离子小分子化合物

亲脂性阳离子小分子可通过肿瘤细胞线粒体超极化膜电位(ψm)实现靶向蓄积。正常细胞线粒体膜电位(130~150 mV)与胞浆(-60 mV)形成约180 mV 跨膜电位差,而肿瘤细胞ψm更高,使带正电分子更易富集于其线粒体。三苯基膦(TPP)容易穿透带负电荷的细胞膜和线粒体膜,使其积累在线粒体的浓度可达其他部位的数百倍,成为纳米递药系统常用靶头。研究发现,罗丹明-23可用于活细胞的线粒体定位,并在较高浓度下通过抑制ATP 合酶破坏线粒体的生物能量功能,从而对线粒体产生毒性,其衍生物 MKT-077能优先在肿瘤细胞线粒体中积累,并诱导线粒体DNA选择性耗损,抑制肿瘤生长。但由于具有反复肾毒性的不良反应,其临床试验已在第一阶段被终止。地喹氯铵(DEQ)可选择性靶向线粒体,从而抑制线粒体 ATP 酶,阻止细胞中的能量产生,但随后发现它在多药耐药性肿瘤细胞系中表现出交叉耐药性,DEQ可通过外排泵被肿瘤细胞排出。尽管 TPP 、DEQ 等药效有限,但其高靶向性为递药系统设计提供了基础,通过偶联药物或结构优化可提升线粒体富集效率,增强抗肿瘤效果,但仍需解决毒性、耐药性等挑战。

2、改变线粒体膜通透性的小分子化合物

线粒体膜通透性改变是触发内源性细胞凋亡的关键机制,凋亡信号及多种因子通过激活线粒体膜通透性转换孔(MPTP)引发线粒体膜完整性破坏,导致基质肿胀、外膜破裂、膜电位(ψm)下降或丧失、氧化磷酸化解耦联及 ATP 合成减少,进而通过内容物释放诱导细胞凋亡或坏死,在肿瘤治疗中起到重要作用。

①Bcl-2 蛋白家族类似物

Bcl-2蛋白家族通过调控线粒体外膜通透性成为细胞凋亡的“主开关”,其成员包含促凋亡蛋白(如Bax、Bad)和抗凋亡蛋白(如Bcl-2、Bcl-xL)。基于 Bcl-2同源结构域 BH3设计的靶向小分子化合物中,天然化合物棉酚作为首个 BH3 模拟物可抑制 Bcl-2 并破坏线粒体膜完整性,但因脱靶效应终止临床开发;后续研发的 ABT-737对 B细胞淋巴瘤和小细胞肺癌具有显著细胞毒性,但口服生物利用度不足,经结构优化得到的 ABT-263进入临床 III 期试验,其衍生物 ABT-199(venetoclax,9)凭借纳摩尔级亲和力成为首个FDA批准的BH3 模拟物,用于治疗特定慢性淋巴细胞白血病。此外,WEHI-539作为高选择性 Bcl-xL 抑制剂被发现,经研究优化获得高效口服抑制剂 A-1331852。

②VDAC/ANT 抑制剂

电压依赖性阴离子通道(VDAC)和腺嘌呤核苷酸转位酶(ANT)作为线粒体膜的关键整合蛋白,分别在线粒体外膜和内膜构成代谢物运输的重要通道。研究表明,VDAC/ANT 复合体功能紊乱可通过诱导线粒体通透性转变(MPT),进而触发肿瘤细胞凋亡级联反应。这一分子机制为开发新型抗肿瘤药物提供了重要理论依据。在靶向治疗策略开发方面,有研究基于砷化物的生物活性设计的三价砷-谷胱甘肽复合物 GSAO,通过特异性结合 ANT 蛋白的半胱氨酸残基产生共价交联,有效抑制线粒体功能并阻滞肿瘤细胞增殖。尽管该化合物在临床I期试验(NCT01147029)中因砷毒性问题终止研发,但其结构优化产物 PENAO展现出显著改进特性。研究证实,PENAO 通过调控多药耐药蛋白 MRP1/2 的转运动力学,使细胞内蓄积速率较母体化合物提升 85 倍,且具有更强的抗肿瘤效力。目前该衍生物已进入 I/IIa 期临床试验,正在评估其单药或联合雷帕霉素的治疗效果。此外,Bcl-2 蛋白家族与 VDAC/ANT 系统在线粒体膜通透性调控中具有协同作用。已进入临床研究的ABT-199 等靶向药物,通过验证其安全性和有效性,进一步证实了该策略的可行性。

3、靶向己糖激酶 2(hexokinase 2,HK2)的小分子抑制剂

HK是催化己糖转化成6磷酸己糖的一种酶,包含HK1、HK2、HK3、HK4 4个亚型,对其进行阻断可以抑制肿瘤细胞的生长。其中HK2 亚型因在恶性肿瘤中特异性高表达而备受关注,其可通过催化葡萄糖磷酸化为6-磷酸葡萄糖(G6P),并通过与VDAC1 的竞争性结合干扰 Bax 介导的凋亡通路,使肿瘤细胞逃离凋亡。针对 HK2 的抑制策略主要聚焦于三个关键作用位点。

①靶向葡萄糖结合位点

基于竞争性抑制原理,2-脱氧-D-葡萄糖(2-DG)作为经典抑制剂可通过占据 HK2 葡萄糖结合位点实现抑制作用,10 mmol·L⁻¹浓度即可显著下调 HeLa 细胞 HK2 表达。目前该化合物已在转移性前列腺癌领域进入I/II 期临床评估(NCT00633087)。通过虚拟筛选发现的苄丝肼(Benserazide)及其结构优化产物BNBZ,经苯环引入和肼氮芳构化修饰后,其与结合袋的极性/非极性相互作用显著增强,抑制活性提升11倍,IC50从5.5 μmol·L⁻¹优化至 0.5 μmol·L⁻¹,展现出更优的成药潜力。

②靶向G6P 结合位点

G6P作为葡萄糖的HK2 催化产物,是HK2的天然抑制剂,有葡萄糖片段和磷酸片段2个与HK2结合的关键片段。G6P 能与葡萄糖结合竞争,破坏HK2的独特催化结构而发挥选择性抑制功能。

③靶向HK2催化功能结合位点

最新研究发现,3-溴丙酮酸(3-BP)可通过烷基化修饰 HK2 的Cys158 残基,破坏其与 VDAC1 的蛋白互作网络。实验证实,该化合物能有效恢复线粒体凋亡通路敏感性,在乳腺癌小鼠模型中可使肿瘤体积缩小62%。尽管目前尚处临床前研究阶段,但其独特的作用机制为开发新型多靶点抑制剂提供了重要启示。

参考资料

[1]黄佳藤,王甜甜,刘华,等.线粒体靶向小分子化合物在肿瘤研究中的应用[J].中国现代应用药学,2024,41(22):3245-3254.

[2]邹鑫,黄璨,李佳良,等.靶向线粒体在癌症治疗中的作用研究进展[J].肿瘤药学,2024,14(02):166-172.

作者简介:小米虫,药品质量研究工作者,长期致力于药品质量研究及药品分析方法验证工作,现就职于国内某大型药物研发公司,从事药品检验分析及分析方法验证。

合作咨询

![]() 肖女士

肖女士

![]() 021-33392297

021-33392297

![]() Kelly.Xiao@imsinoexpo.com

Kelly.Xiao@imsinoexpo.com

2006-2025 上海博华国际展览有限公司版权所有(保留一切权利)

沪ICP备05034851号-57

2006-2025 上海博华国际展览有限公司版权所有(保留一切权利)

沪ICP备05034851号-57