2025年3月25日,国家药监局发布了2份公告,分别是《国家药监局国家卫生健康委关于颁布2025年版<中华人民共和国药典>的公告》(2025年第29号)和《国家药监局关于实施2025年版<中华人民共和国药典>有关事宜的公告》(2025年第32号)。虽然从文本看,这2份公告和过去历次实施公告保持连贯性,并和现行法规保持一致;但是如果仔细阅读每一条内容,还是可以看出其中某些条款规定是不合理的,甚至是很难实施的。

为了行文顺畅,并便于读者清晰阅读,本文内容展开次序采用和32号公告的内容一致的次序来展开。

公告原文:2025年版《中华人民共和国药典》(以下简称《中国药典》)已由国家药监局、国家卫生健康委2025年第29号公告颁布,自2025年10月1日起实施。现就实施本版《中国药典》有关事宜公告如下:

分析:

---药典开始日期是2025年10月1日,这是毫无疑问的。也就是说,从法律意义上讲,在2025年10月1日开始,MAH签字放行的药品(含原料药),需要符合2025版《中国药典》;为了实现这个目标,MAH需要提前和供应商沟通,在这个日期之前,采购符合2025版《中国药典》的原辅包。

---对于MAH在库未使用完毕的物料,应该采用技术评估手段,确保从2025年10月1日开始,投入生产的各类物料符合2025版《中国药典》。

公告原文:一、根据《药品管理法》规定,药品应当符合国家药品标准。《中国药典》是国家药品标准的重要组成部分,是药品研制、生产(进口)、经营、使用和监督管理等相关单位均应当遵循的法定技术标准。

分析:

---根据上面这段描述,如果生产环节也遵守2025版《中国药典》,是否生产、工程、物料储存环节产生的数据修约工作也需要符合“四舍六入五成双”的原则?

---根据上面这段描述,如果进口药品也遵守2025版《中国药典》,是否国外药品生产、检验产生的数据修约也需要符合中国药典凡例提到的“四舍六入五成双”的原则?那些计算机化系统内置函数是否也必须符合这个修约规则?估计国家药监局和药典委没有考虑这些细节。

公告原文:二、《中国药典》主要包括凡例、品种正文、通用技术要求和指导原则。自实施之日起,所有药品上市许可持有人及生产上市的药品应当执行本公告和本版《中国药典》相关要求。其中,指导原则相关要求为推荐技术要求。

分析:这条内容很好,在描述药典组成部分的同时,还提醒所有药典用户,中国药典部分内容不是强制的,是推荐性技术要求。

公告原文:三、自实施之日起,凡原收载于历版药典、局(部)颁标准的品种,本版《中国药典》收载的,相应历版药典、局(部)颁标准同时废止;本版《中国药典》未收载的,仍执行相应历版药典、局(部)颁标准,但应当符合本版《中国药典》的相关通用技术要求。经上市后评价撤销或者注销的品种,相应历版药典、局(部)颁标准废止。

本版《中国药典》品种正文未收载的制剂规格、中药的制法,其质量标准按本版《中国药典》同品种相关要求执行,规格项、制法项分别按原批准证明文件执行。

分析:

---这条内容很多,争论也不少。笔者坚持认为:这段第一句部分内容是错误的,因为2025版《中国药典》只能取代2020版中国药典+2022年第一增补本;而不能简单地认为中国药典生效后,收载相同品种的局(部)颁标准也会作废。因为这些局(部)颁标准所收载品种可能和药典收载品种采用了不同的生产工艺或者不同的处方,因而,2025版《中国药典》可能不适用于这些品种。

---这段内容的第二句,也存在逻辑问题。试问,如果《中国药典》品种正文收载了某些中药制剂的制法,难道生产这些品种的MAH就必须放弃自己工艺,采用药典上面的制法吗?2025年1月1日生效的《中药标准管理专门规定》第四十条已经提到,中药标准中的制法是概括性表述,不是生产工艺。国家局实施公告,应该对这个问题补充说明,避免歧义。

公告原文:四、本版《中国药典》颁布后,执行药品注册标准的,药品上市许可持有人应当及时开展相关对比研究工作,评估药品注册标准是否符合新颁布的药典标准有关要求。

对于需要变更药品注册标准的,药品上市许可持有人应当在本版《中国药典》实施之日前,按照药品上市后变更管理相关规定提出补充申请、备案或者报告,并按要求执行。

药品注册标准中收载检验项目多于或者异于药典规定的,或者质量指标严于药典要求的,应当在执行药典要求的基础上,同时执行注册标准的相应项目和指标。药品注册标准收载检验项目少于药典规定或者质量指标低于药典要求的,应当执行药典规定。

分析:

---这段第一句,内容很好,MAH要评估药典标准的适用性。这个要求和2024年1月1日生效的《药品标准管理办法》的原则是一致的。

---这段第二句,内容虽然和2024年1月1日生效的《药品标准管理办法》的原则是一致的,但是写得不好。简单说,在现实中,很难执行。如果读者稍微认真读过2021年发布的已上市中药、化药、生物制品药学变更指导原则,都应该知道,在目前变更管控体系下,涉及质量标准的变更没有微小变更这个等级;因此质量标准变更采取的途径或者是补充申请,或者是备案。

那么问题就来了,大部分省局估计没有能力和担当来对企业提出涉及质量标准备案的申请进行处理。这样一来,大部分企业只能采用补充申请方式,试问,国家局审评中心做好这样的工作准备了吗?

---这段第二句的不合理之处还在于,如果辅料和包材企业要变更自己的产品质量标准,因为辅料和包材在目前中国法规体系下是非药品身份,没有合适提交途径。

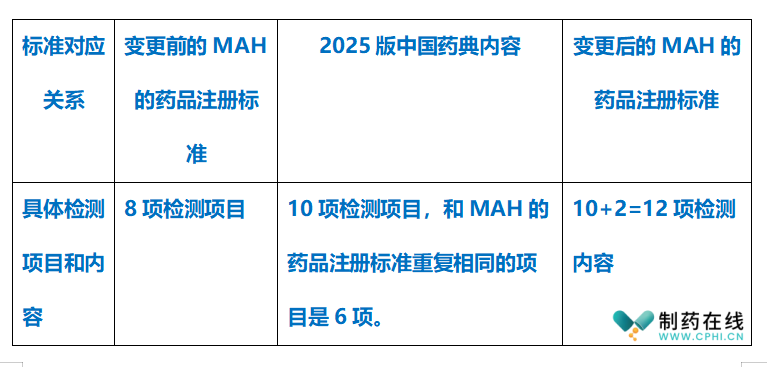

---针对这段第三句,猛地一看很合理,仔细思考还是存在漏洞和歧义。参见下面表格:

按照这段第三句的表面要求,企业在2025年10月1日执行的质量标准,就应该是12项检测内容。这样要求合理科学吗?

正确理解应该是这样的:MAH必须充分、全面、科学评估药典内容对自己标准是否适用(这个单词非常重要);如果适用,MAH自然要采用药典内容;如果评估结果是药典某些项目不适用于企业产品(由于不同的生产工艺/不同的处方等原因),企业不应该执行这些不适用的项目。

不能逼着企业做简单数学加法,这是错误逻辑!

MAH必须规范管理这些变更评估报告,在自己体系内供官方随时检查。

公告原文:五、为符合本版《中国药典》要求,如涉及药品处方、生产工艺和原料、辅料、直接接触药品的包装材料和容器等变更的,药品上市许可持有人、生产企业应当按照《药品注册管理办法》《药品上市后变更管理办法(试行)》以及有关变更研究技术指导原则和药品生产质量管理规范等要求进行充分研究和验证,按相应变更类别批准、备案后实施或者报告。

分析:这条内容逻辑上、法理上没有问题,但是现实执行上存在很大难度。2025版《中国药典》实施会影响很多企业和很多品种,在短短六个月内完成这些变更,估计药监系统会承受巨大压力,真的可以按照这个公告要求规范执行吗?

另外,如果辅料企业为了符合药典四部最新标准,变更工艺如何办?

公告原文:六、由于溶出度、释放度等项目在质量控制中的特殊性,按照仿制药质量和疗效一致性评价要求核准的仿制药注册标准中有别于《中国药典》的,按经核准的药品注册标准执行。

分析:这条内容很好,和2020版药典实施公告基本保持一致,也和基本事实保持一致。这条也提醒所有企业和药监局:即使都生产同一品种,由于处方和工艺的差异,不同企业的产品会执行不同的质量标准。

公告原文:七、本版《中国药典》已进行通用名称修订的药品,应当使用本版《中国药典》中载明的名称,其原名称可作为曾用名过渡使用。在下一版药典实施之日前,曾用名可与本版《中国药典》中载明的名称同时使用。

分析:这条内容清晰,无歧义,不需要解释。

公告原文:八、自本版《中国药典》实施之日起,提出的药品注册申请,相应申报资料应当符合本版《中国药典》相关要求。

在本版《中国药典》实施之日前已受理,并且尚未完成技术审评的注册申请,自本版《中国药典》实施之日起药品监督管理部门应当按照本版《中国药典》相关要求开展相应审评审批,申请人需要补充技术资料的,应当一次性完成提交。

在本版《中国药典》颁布之日后、实施之日前按原药典标准相关要求批准上市的药品,批准后6个月内应当符合本版《中国药典》相关要求。

分析:这条内容很好,逻辑清晰,滴水不漏。然而现实中执行情况,就看工作人员理解能力和企业配合态度了。

公告原文:九、药品上市许可持有人、生产企业和药品注册申请人应当积极做好执行本版《中国药典》的准备工作,对在《中国药典》执行过程中发现的问题及时向国家药典委员会报告,同时应当持续研究完善药品质量标准,不断提升药品质量控制水平。

分析:药典委需要尽快公布电话和邮箱,不然MAH如何反馈自己发现的问题?

公告原文:十、各省级药品监督管理部门应当配合做好本版《中国药典》的宣传贯彻,加强本版药典执行中的监督与指导,及时收集和反馈相关问题和意见。

分析:希望各省局和各市局、区局积极收集问题,及时反馈。

公告原文:十一、国家药典委员会负责组织和协调本版《中国药典》的宣贯培训和技术指导工作,在官方网站开设“《中国药典》执行专栏”,及时答复执行中反映的问题。

分析:这条内容很好。希望药典委在官网专栏信息更新速度更快,内容更全面。

作者简介:zhulikou431,高级工程师、PDA会员、ISPE会员、ECA会员、PQRI会员、资深无菌GMP专家,在无菌工艺开发和验证、药品研发和注册、CTD文件撰写和审核、法规审计、国际认证、国际注册、质量体系建设与维护领域,以及无菌检验、环境监控等领域皆具有较深造诣。近几年开始着力关注制药宏观领域趋势分析和制药企业并购项目的风险管理工作。

合作咨询

![]() 肖女士

肖女士

![]() 021-33392297

021-33392297

![]() Kelly.Xiao@imsinoexpo.com

Kelly.Xiao@imsinoexpo.com

2006-2025 上海博华国际展览有限公司版权所有(保留一切权利)

沪ICP备05034851号-57

2006-2025 上海博华国际展览有限公司版权所有(保留一切权利)

沪ICP备05034851号-57