记录的控制原则:ALCOA+CCEA,是目前为止被广泛接受的原则,其中ALCOA中的C指的是:Contemporaneous同步的,与实际操作同步记录,不延迟。医药企业的生产环境几乎都是十万级起步(ISO Class8)。所以如实记录这件事,困扰笔者已久,洁净环境下生产的产品,其生产记录应该在哪如实记录?

《药品生产质量管理规范》第174条规定:在生产过程中,进行每项操作时应当及时记录,操作结束后,应当由生产操作人员确认并签注姓名和日期。应当包括生产以及中间工序开始、结束的日期和时间。

GMP明确指出的是及时记录和操作结束后,这两个词该怎么理解呢?

第一种观点:洁净车间的管理,应减少不必要的动作,包括写记录,所以生产记录应该在操作人员离开洁净区以后,及时填写原始记录,也称"回忆录"。

第二种观点:虽然洁净区的管理要减少不必要的操作,但真实的管理中,工人不规范的行为远比在生产现场写记录大的多!所以生产企业不必拿这句话做幌子,让记录成为回忆录,甚至因为这句话,刻意的简化生产记录。笔者就见过一个企业,生产记录,除了产品名称、规格型号、领料数量、投料量这些不得不手写的信息,其余的流程全是划√钩。

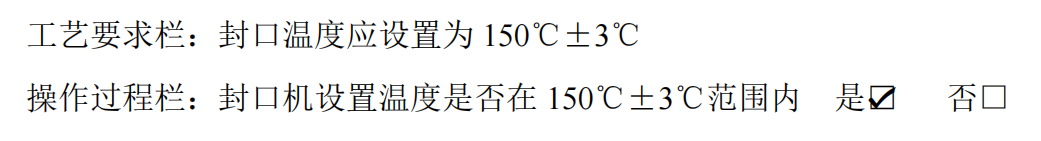

毫无疑问,笔者是支持第二种观点的,为什么?因为药品的生产,其投料量或投料比、操作流程、工艺参数等等,多数比较繁琐,产生的原始数据也很多,尤其投料比、工艺参数,不可能和文件设定一模一样,多数都在规定的偏差范围内,比如文件规定封口温度为150℃±3℃,多数企业会把参数设置为150℃,所以,真正封口的时候,设备不可能没有偏差。你的生产记录,如何体现真实的封口温度?投机取巧的企业多数是这么记录的:

从业时间长的质量人看到这种表达方式,怕是气的都要骂街了!为啥,因为这么个记录方式,你连数据分析、质量回顾都没办法做。因为你根本没有原始数据。

所以,如何理解【及时记录与操作结束后】【与实际操作同步记录,不延迟】,每个企业都有自己的见解,除了我们刚才举的例子,回忆录还有一个弊端:很多时候人的记忆是瞬时的,忘了细节甚至关键内容,让记录真的成了回忆录。而遗忘的关键数据,有时恰恰是成功的关键数据。笔者就亲身经历过,当时笔者在做一款止血产品,动物实验效果特别好,但当时没有及时记录工艺参数。后来制备的每一批,效果都不如那一批。很长的一段时间还被领导批评对工作不尽心。

其实笔者想跟大家分享的是:在洁净区完成操作后,及时记录,真的会影响环境或者给产品带来风险吗?

在笔者看来,真的不会,只要你的记录、签字笔是按照洁净流程进出车间的,就不会有问题,除非你在写记录的过程中,大喊大叫,跑跑跳跳。从行为规范的角度讲:写记录的动作,跟封口、加料没什么本质区别,甚至单纯的记录,动作反而更小。

当然,在洁净区写记录方便不方便,也是一个需要考虑的事情,有些工序可能适用,有些工序可能不完全适用,尤其是瓶瓶罐罐、汤汤水水很多的工序或者因为设计原因房间很小,除了反应设备,连张桌子都放不下。这个时候,出于担心弄脏记录的顾虑,可以将原始数据记录在一张白纸上,作为原始记录的一部分,作为受控文件管理。

洁净区原始记录的填写方式,一直都是行业里无法统一的一个事,较真的读者还会质疑什么样的纸张、什么样的笔墨不会对环境和产品造成影响?

但在笔者看来,药品的管控并不是越严格越合规,而是通过适宜的方法达到合规,甚至超越合规,满足风险控制的要求。也许通过风险受益分析,在洁净区如实、同步的记录关键数据,相比纸张和笔墨带来的风险,也许真的很小。

作者简介:今夏,多年从事医药质量法规和生产现场监督指导工作,指导大量企业成功完成多款产品的注册申报和体系考核,具有扎实的质量法规理论知识和丰富的实战经验。熟悉《GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015质量管理体系 要求》等QMS系列标准。期间通过了执业药师考试、聘任了中级工程师。

合作咨询

![]() 肖女士

肖女士

![]() 021-33392297

021-33392297

![]() Kelly.Xiao@imsinoexpo.com

Kelly.Xiao@imsinoexpo.com

2006-2025 上海博华国际展览有限公司版权所有(保留一切权利)

沪ICP备05034851号-57

2006-2025 上海博华国际展览有限公司版权所有(保留一切权利)

沪ICP备05034851号-57